-

毒蘑菇 编辑

由于有些毒菌和食用菌的宏观特征没有明显区别,且还没有找到快速可靠的毒蘑菇鉴别方法,因而人们误食毒蘑菇而引发中毒的事件时有发生。根据传统的个别简单、特定经验和方法来识别不同地方复杂多样的毒菌和食用菌正是造成误食毒菌中毒的原因之一。2000年广州市三起毒蘑菇中毒事件的患者,都有说是在家乡多次吃过“同样”的蘑菇而不会中毒。事实上它们并不一样,因为许多食用菌和毒菌是非常相似的,有时连专家也需要借助显微镜等工具才能准确辨别。

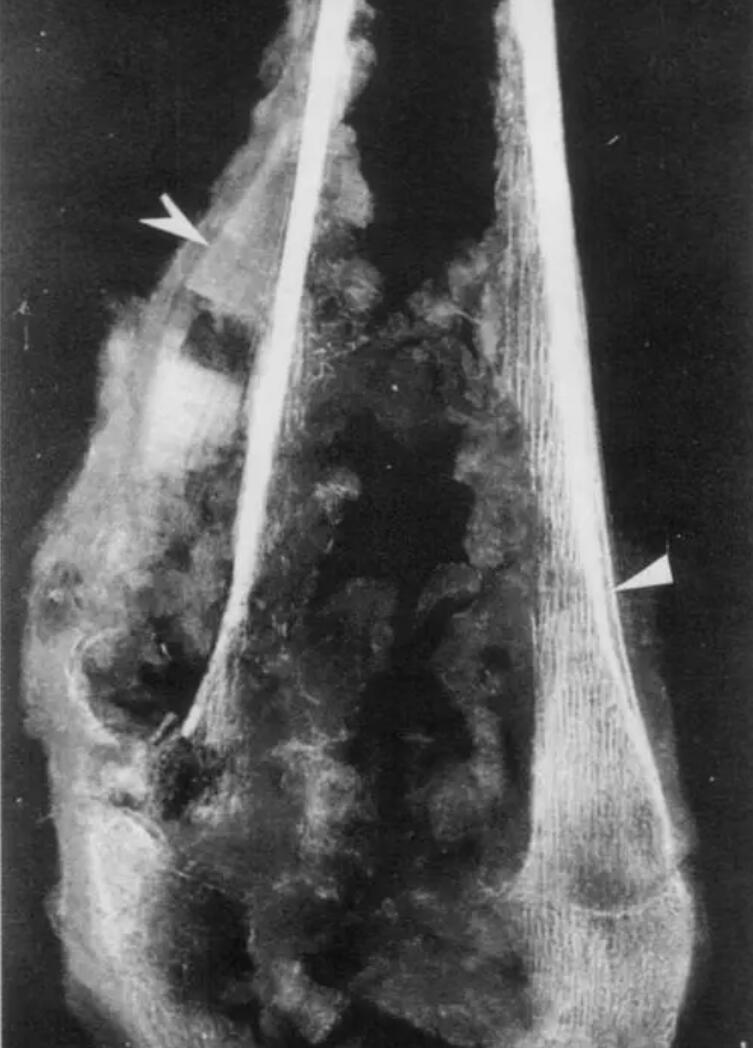

我们应对广东分布的剧毒种类和经常引起中毒的毒蘑菇要特别提高警惕。因为中毒死亡概率最高的是鹅膏属的种类,所以必须认识此类蘑菇的主要特点:担子果伞状、肉质,菌盖常被各式菌幕残余,有菌托(有时菌托不明显,成为菌柄膨大的基部)、有或没有菌环,菌褶白色,地生,常与壳斗科的植物共生。环柄菇类的特点是长在有杂草等腐烂有机物的地上,菌褶通常为白色、浅黄色至淡黄绿色,有明显的菌环,过去都有称之为环柄菇属,铅绿褶菇就属于这类真菌。长在牛马等畜粪上的蘑菇,毒菌的比例相当大,虽然他们分类学上分别属于不同的类群,但其毒性都较为相似,通常能引起神经型中毒症状为主,也能引起胃肠类型中毒。2006年4月份番禺中毒事件中的古巴裸盖菇就属于这一类。一些受伤变绿色,或菌褶带绿色色泽的种类也应小心(如铅青褶伞的菌褶带点绿色,古巴裸盖伞受伤时菌体会变绿色)。这些受伤后氧化变青绿色的化学物质,可能是有毒的。另外,有毒植物附近的食用菌种类也不能采食。这里所说的并不是识别毒菌标准,只是广东省有较多引起严重事故的毒菌具有这些特征罢了,但具有这些特征的菌未必都有毒。许多毒蘑菇都是与植物共生的菌根真菌,有些共生专一性较强的毒蘑菇,可从辨认它的共生植物来进行初步识别。如广州市近年来引起严重中毒事件最多的致命鹅膏是黧蒴树根部的共生菌。我们所采集到的致命鹅膏都是在黧蒴树生长的地方发现的。

综述

毒蘑菇中毒的类型有不同的划分方法,这里可按中毒的症状分为胃肠类型、神经精神型、溶血型、肝脏损害型、呼吸与循环衰竭型和光过敏性皮炎型等6个类型。

胃肠炎型

这是最常见的中毒类型。中毒潜伏期较短,一般多在食后10分钟~6小时发病。主要表现为急性恶心、呕吐、腹痛、水样腹泻、或伴有头昏、头痛、全身乏力。一般病程短、恢复较快,预后较好,死亡者很少。但严重者会出现吐血、脱水、电解质紊乱、昏迷,以及急性肝、肾功能衰竭而死亡。

神经精神型

引起这类型反应的毒素有多种,有些毒素可引起类似吸毒的致幻作用。从中毒症状可以分为神经兴奋,神经抑制、精神错乱,以及各种幻觉反应。此类症状可在发病过程中交替出现,或仅有部分反应,有的病人还可伴有胃肠炎症状。如含毒蝇碱的蘑菇中毒,潜伏期较短,一般在食后10分钟至6小时内发病(多在30分钟内发病)。出现大汗、发热、流涎、流泪、发冷、心跳减慢、血压降低、呼吸急促、瞳孔缩小,眼花,视力减弱,甚至模糊不清,支气官痉挛、急性肺水肿。严重者谵语、抽搐、昏迷或木僵,因呼吸抑制而死亡。含有毒蝇母和蜡子树酸的毒蘑菇中毒,潜伏期甚短,一般在食后30分钟至2小时左右发病。主要表现有烦躁不安、精神异常、痉挛、视物不清或幻视等。在光盖伞属

又称赭红口蘑。子实体中等或较大。菌盖有短绒毛组成的鳞片。浅砖红色或紫红色,甚至褐紫红色,往往中部浮色。菌盖直径4-15cm。菌褶带黄色,弯生或近直生,密,不等长,褶缘锯齿状。菌肉白色带黄,中部厚。菌柄细长或者粗壮,长6-11cm,粗0.7-3cm,上部黄色下部稍暗具红褐色或紫红褐色小鳞片,内部松软后变空心,基部稍膨大。

夏秋季生于针叶树腐木上或腐树桩上,群生或成丛生长。

此菌有毒,误食此菌后,往往产生呕吐、腹痛、腹泻等胃肠炎病症。

白毒鹅膏菌

毒鹅膏菌

又称绿帽菌、鬼笔鹅膏、蒜叶菌、高把菌、毒伞。

夏秋季在阔叶林中地上单生或群生。

此菌极毒,菌体幼小的毒性更大。该菌含有毒肽hallotoxing)和毒伞肽(anatoxins)两大类毒素。中毒后潜伏期长达24小时左右。中毒死亡率高达50%以上,甚至100%。对此毒菌中毒,必须及时采取以解毒保肝为主的治疗措施。

豹斑毒伞

墨汁鬼伞

块鳞灰毒鹅膏菌

金黄枝珊瑚菌

白霜杯伞

黄斑蘑菇

下过雨后,树林里的草丛中会长出许多蘑菇,它们看起来新鲜、艳丽,让人垂涎欲滴,但并不是所有野生蘑菇都能食用,其中不少蘑菇带有毒性,被人们称为毒蘑菇。那么,误食毒蘑菇会造成哪些后果?人们又该如何分辨蘑菇是否有毒呢 ?

据《石家庄日报》报道,蘑菇的种类很多,光有毒的蘑菇就有几百种,在自然界分布较广。蘑菇的大小、形状、颜色、花纹千变万化,尤其是野生蘑菇,普通人很难通过外形分清其是否有毒,毒蘑菇含有植物性的生物碱,毒性强烈,可损害肝、肾、心及神经系统。一旦误食毒蘑菇中毒后,可能会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状及精神亢奋、错乱、出现幻觉等精神症状,严重时甚至会导致死亡 。

此外,据胶东在线报道,民间有很多分辨毒蘑菇的方法,如颜色鲜艳、不生虫、有异味、手感黏滑的蘑菇就是毒蘑菇等,对此,济南市疾控中心食品营养与学生保健科工作人员孙月琳表示,这些方法很多都是不准确的。她说,“比如广东最毒的致命白毒伞就长得很素雅,但漂亮的橙盖鹅膏却是非常著名的食用菌。有人认为在做蘑菇汤时加入蒜瓣或银器,如果蒜瓣或银器不变色,就说明蘑菇无毒,可以放心食用,其实,这条民间流传甚广的检测方法也不准确,有些毒蘑菇利用这个方法根本检测不出来,所以大家千万不要擅自食用野生蘑菇” 。

那么,如果误食野生蘑菇而出现类似中毒的不适症状该怎么办呢?据新华社报道,长沙市中心医院传染病防治科副科长曹理言提醒,人食用野生蘑菇后一旦发生恶心、呕吐、腹泻、腹痛等类似中毒症状,应尽快利用催吐、洗胃等方法将毒物排出,并第一时间到专业医院对症治疗;最好保留或重新采集毒菌的样本或留存毒菌影像,送至有关部门鉴定,这有助于工作人员确定毒素的种类及治疗方案 。