-

刺齿凤尾蕨 编辑

半边双、半边旗

始载于《中国高等植物图鉴》。

生态环境:生于海拔400-950m的阔叶林中或疏林下。

资源分布:分布江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广西、四川、贵州等地。

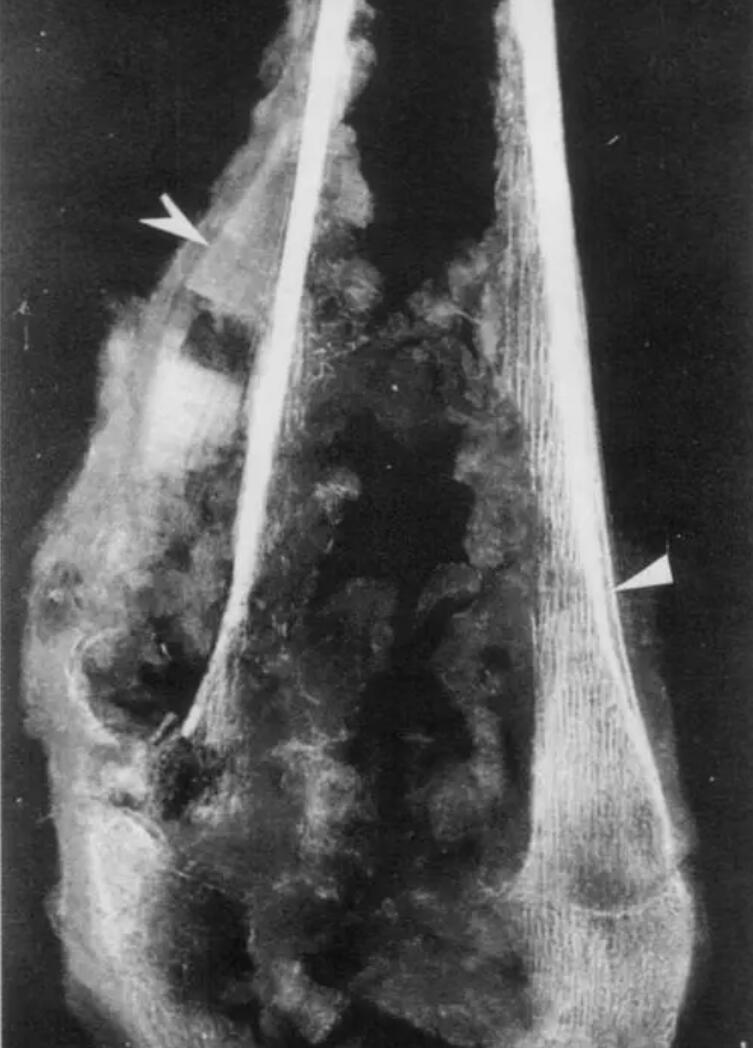

陆生多年生蕨类植物,植株高30-80cm。根茎短而横生,密生棕色披针形鳞片。叶草质,密生,二型;营养叶柄栗色至栗褐色,长8-12cm,3-4棱,光滑,仅在基部有棕色线形鳞片,叶轴及羽轴两侧隆起的狭边上有短轴;叶片长圆形至长圆状披针形,长15-40cm,宽6-15cm,先端尾状,二回单数深羽裂或二回半边深羽裂;侧生羽片4-6对,柄极短,羽片三角状披针形或三角形,基部偏斜,先端尾状,羽裂几达羽轴,第1对最大,长5-8cm,宽2-3cm;裂片4-9枚,长圆形或狭长圆形,仅营养叶顶部有刺尖锯齿;侧脉分叉,小脉伸于锯齿内。孢子叶与营养叶相似而较长,叶片狭卵形;侧生羽片5-7对,裂片先端渐尖。孢子囊群线形,生于羽片边缘的小脉上,仅顶部不育;囊群盖线形,膜质,灰绿色,全缘。

含异蕨甙(isopteroside)C,对映-11α-羟基-15-氧代-贝壳杉-16-烯-19-羟酸(ent-11α-hydroxy-15-oxo-kaur-16-en-19-cARBoxylic acid),对映-11α-羟基-15-氧代-16S-贝壳杉烷-19-羟酸(ent-11α-hydroxy-15-oxo-16S-kaurane-19-carboxylic acid),对映-11α-羟基-15-氧代-16R-贝壳杉烷-19-羟酸(ent-11α-hydroxy-15-oxo-16R-kaurane-19-carboxylic acid),对映-7α,9-二羟基-15-氧代-16S-贝壳杉烷-19-,6β-内酯(ent-7α,9-dihydroxy-15-oxo-16S-laurane-19,6β-olide),对映-7α,9-二羟基-15-氧代-贝壳杉-16-烯-19,6β-内酯(ent-7α,9-dihydroxy-15-oxo-kaur-16-en-19-,6β-olide),还含刺齿凤尾蕨糖甙[glycoside(pteris dispar)]A、B、C。

肝;大肠经

苦;涩;凉

内服:煎汤,15-30g。外用:适量,捣敷。