-

性别 编辑

目录

- 1基本信息

- 2定义

- 3历史沿革

- 中文语境中“性别”一词的发展

- 英文语境中“性别”一词的发展

- 4性别的衍生概念

- 性别身份

- 跨性别

- 性倾向

- 5关于性别的学术探讨

- “性别二元论”的难题

- 从性倾向重新思考性别

- 重新思考生理性别和社会性别的关系

- 6性别不平等现象

- 体现在身体健康方面的性别不平等现象

- 体现在人身安全问题中的性别不平等现象

- 国际条约中的性别平等

- 7女性主义

中文名:性别

外文名:Gender(社会性别),Sex(生理性别)

拼音:xìngbié

中文语境中“性别”一词的发展

古代汉语中并无“性别”一词,但这并不表示在中华文化中没有性别差异。中华文化中存在强烈的以二元性别意识,如“男女授受不亲”、“男女七岁不同席”等文化。中华文化中的二元论来自于道教的阴阳理论。这套理论也经常被用来解释人类的性别差异,如“男子属阳,女子属阴”。但是,不同于基督教社会中的本质二元论,阴阳理论强调“阴中有阳,阳中有阴”,阴阳之间、男女之间并非绝对的对立关系。

“性别”一词首次出现在中文语境中是在19世纪末。在传统中文语境中,人类的性更多被表达为“色”、“欲”、“情”、“交”等词汇。而在19世纪末,随着西方性科学的引入,一些与性与性别相关的新词汇也随之诞生,如“性欲”、“性教育”和“浪漫”等。“性别”一词就是在这样的背景下诞生的,其中,“别”字强调了男女两性之间的生物学差异 。“性别”一词被翻译至中文语境后不久,民国初期的知识分子们也开始在教育领域引入“性教育”的概念,在这一过程中,“同性恋”一词也依据德国性科学学者马格努斯・赫希菲尔德(MagnusHirschfeld)提出的“第三性”概念被引入中文语境。而“异性恋”一词则是在“同性恋”一词之后才被创造出来的 。

英文语境中“性别”一词的发展

英文中,指代性别的有两个词,Gender指社会性别,Sex指生理性别。英文中的Gender一词最初是语言学用语,指代名词的“阴/阳”属性 。美国人类学者玛格丽特·米德(Margret Mead)在20世纪30~40年代于南太平洋岛国进行田野调查时,发现了社会文化中基于男性气质和女性气质对人的结构性划分。她强调了这一划分中的性别规范和由此产生的不同地域、文化下的不同社会结构 。在之后的美国第二波女权主义运动中,Gender被用来指代社会和文化原因产生的性别差异3。也就是说,英语中的Gender所指代的内容和概念是因文化、地理,以及个体所处的社会阶级、阶层而异的。在中文中,常用“社会性别”指代这层含义。

此后,心理学家罗伯特·斯托勒(RobERTStoller)在其著作《性与性别:男性气质与女性气质的发展》(Sex and Gender: The Development ofMasculinity and Femininity)中区分了社会性别和生理性别。斯托勒主张,社会性别指基于生理性别的一系列性别差异,这些差异是由社会文化所建构的 。斯托勒认为,社会性别一词强调了社会对于生理性别的规制,且批判性地指出了男性在社会地位上高于女性是由社会文化创造的。在斯托勒之前,英语中有着混用Gender与Sex的现象,即在指代社会性别时也有可能用到Sex一词,反之亦然,这也解释了为什么19世纪的学者们将“性别”翻译至中文语境时出现的生理性别和社会性别混用的现象。

性别身份

一般来说,性别身份指人们对自己性别的认知。但其概念并不仅限于此。性别身份包括一个人所拥有的与性别相关的统一、持续、一贯的特征,这些特征涵盖了全面的人格范畴 。从精神医学角度,人的性别身份由三点要素所构成:

(1)被指派性别,即以生理性别(多为外生殖器官)为基础判断的性别;但是被指派性别并不完全等同于生理性别,比如少部分间性人可能因为自己外显的性别特征被赋予一个特定的指派性别,但这个指派性别并不能描述间性人拥有超过一套生殖器官的生理特征 。联合国人权事务高级专员办事处2015年发布的《自由与平等运动事实清单:间性人》(Free & EqualCampaign FaCT Sheet: Intersex)中,间性人指由于染色体、性腺、性激素或生殖器官等性别特征的变异,导致的“不符合男性或女性身体”的人。间性人的存在推翻了人们对于生理性别的二元论认知,说明人类的生理性别并非非男即女。

(2)性别认同,即对于自己性别的自我认知和确信;

(3)性倾向,即一个人本身的性别与其在性方面的兴趣、欲望所指向的性别之间的关系,可能是同性、异性、双性,也可能是无性 。

跨性别

人类的性别认同并不一定等同于一个人的生理性别,当一个人的性别认同和生理性别相同时,则为顺性别,若一个人的性别认同和生理性别不一致,则为跨性别。在世界卫生组织(World Health Organization, WHO)于1990年发布的《国际疾病分类第10版》(InternationalSTATistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10thRevision; ICD-10)中,“性别认同障碍”是被收录在疾病列表中的 ,但在2018年发布的《国际疾病分类第11版》(International Statistical Classification of Diseases andRelated Health Problems 11th Revision; ICD-11)中,世界卫生组织已经将跨性别从精神疾病中删除,强调跨性别不需要治疗 。

性别重置手术为跨性别人群提供了统一性别认同和生理性别的手段。近年,随着人们对于LGBT(女同性恋、男同性恋、跨性别、双性恋)平等权利意识的认识逐步提高,“跨性别不是病”已经渐渐成为共识。

性别重置手术的正当性存在争议。一方面,从精神医学角度来看,统一跨性别者的生理性别和性别认同确实在一定程度上能够缓解跨性别者的焦虑情绪。但另一方面,从社会学和酷儿理论的角度看,让跨性别者产生焦虑的原因除了身体和心理的不一致,还有“性别认同必须和生理性别一致”这一社会文化规范 。这些学者认为,只有多元的性别体制,只有人们不再认为世界上只应该有顺性别异性恋,性别平等才能实现,真正包容的社会才会到来。

性倾向

性倾向是构成人类社会性别结构的重要因素,也是造成性别刻板印象的因素之一,如“男同性恋者一定是女性化的”等错误认知。性倾向指人的性欲望的指向,即一个人被什么样的性别所吸引 。人类的性倾向中,异性恋指被与自己性别认同不同的人吸引,同性恋指被与自己性别认同相同的人吸引,而双性恋则指可以被男女两性吸引 。人类的性倾向是多元的,不仅限于这三类 。性倾向是由一个人自身的性别认同与产生性欲的对象的性别认同来判断的(表1) 。上述跨性别者的情况中,其性倾向的判断取决于其性别认同与其性欲望对象的性别认同。如男跨女的跨性别者(跨性别女性)的性别认同是女性,若她在性上被女性吸引,则她的性倾向为女同性恋;也就是说,即使这位跨性别者的生理性别是男性,同时在性上被女性吸引,她也是一名同性恋者 。

性倾向 性别认同 | 异性恋 | 同性恋 | 双性恋 |

顺性别男性 | 被女性吸引 生理性别为男性 性别认同为男性 | 被男性吸引 生理性别为男性 性别认同为男性 | 被男性和女性吸引 生理性别为男性 性别认同为男性 |

顺性别女性 | 被男性吸引 生理性别为女性 性别认同为女性 | 被女性吸引 生理性别为女性 性别认同为女性 | 被男性和女性吸引 生理性别为女性 性别认同为女性 |

跨性别男性 | 被女性吸引 生理性别可能为女性 性别认同为男性** | 被男性吸引 生理性别可能为女性 性别认同为男性 | 被男性和女性吸引 生理性别可能为女性 性别认同为男性 |

跨性别女性 | 被男性吸引 生理性别可能为男性 性别认同为女性** | 被女性吸引 生理性别可能为男性 性别认同为女性 | 被男性和女性吸引 生理性别可能为男性 性别认同为女性 |

*本表中所展示的性倾向并非全部,除这些之外的性倾向还有无性恋、泛性恋等,性别身份也有性别酷儿、流动性别等。

**因为非男性的生理性别不只有女性,这里为了更好理解并节省表格空间,以女性或男性作为例子,所以用了可能。

人类社会的性别结构中存在着不平等。在大多数现代社会中,性别规范是基于男女二元而被划分的,这一划分忽略了性少数者的存在。即便是基于男女二元的不平等构造也不单是“男性高于女性”,而有着更复杂的结构 。在现行的男权社会中,女性无法成为主体,只能作为被动的“他者”存在 。反过来说,男性正是通过女性这一“他者”,才能够成为主体、掌握在性别关系中的主动权 。简单来说,男人的身份、男性气质和“男人优于女人”的观念并不是天然存在的,而是通过与女性/女性气质的区别,以及对其的否定而建立的。这种现行的性别结构从根本上决定了男性在性别结构中的主体地位和主动权,而女性的地位和价值十分卑微,仅仅只是为了确证男性的优越地位。这一性别之间的不平等关系是通过很多精巧、细致的体系和观念建构起来的;如“家庭结构”、“冠夫姓”、“为了生育而结婚”等。

“性别二元论”的难题

“男女性别二元论”渗透在人类社会的方方面面,限制着人们对性别的想象,也导致并强化了性别不平等现象。如上所述,女性和男性之间的不平等是建立在将男性作为中心的社会结构上的。因此,女人与男人都并非天生就是社会的中心,而是被各种各样的教育、宗教、社会规范所驯化成“该有”的性别的。如法国存在主义学者、女性主义活动家波伏娃(Simone de Beauvoir)就提出了“女人不是生而为女人,而是后天被建构成女人的 ”。波伏娃认为,男女之间的不平等从根本上来讲是因为只有男性才被定义为“正常人”,是“人类”的原型 。

从性倾向重新思考性别

为了跳出“性别二元论”的困境,法国女性主义者莫妮卡・维蒂格(Monique Wittig)提出“女同性恋不是女性”。她认为,如果女性是男性赖以生存的“他者”,那么不将情欲导向男性的女同性恋者就不是女性 。她由此尝试在“男/女”以及生理性别/社会性别的二元框架之外,引入性和性倾向”这一框架,寻找突破二元论的方法 。美国人类学者盖尔・鲁宾(Gayle Rubin)也为这一突破做出了重要贡献,认为性别分析除了男女二元的性别框架,还应该重视“同性恋/异性恋”这一性倾向框架,并强调社会的不平等除了体现在男女性别结构上,还体现在同性恋和异性恋的差异上。这一理论成为了以彻底解构性别为目标的酷儿理论的重要思考、批判框架。

重新思考生理性别和社会性别的关系

为了跳出“男/女”为中心的困难重重的性别二元论,一部分学者开始尝试重新思考“生理性别/社会性别”这一套二元体制。他们认为男与女的本质区分正是扎根于社会性别与生理性别的本质区分,而要跳出性别二元论,首先要反思“生理性别/社会性别”这一二元体制。20世纪80年代后,受到解构主义思想影响,以女性主义哲学家朱迪斯・巴特勒(Judith Butler)为代表的思想家、学者、社会行动者们开始从根本上反思“性别”概念。不同于前人将“生理性别”视为恒定不变的思考方式,巴特勒认为生理性别本身也是社会建构的结果,不存在所谓的“先有生理性别,才有社会性别”,或“社会性别基于生理性别”等因果论。她认为,生理性别和社会性别的诞生是同时的,它们互相依赖彼此得以延续 。同时,巴特勒强调,这一过程是社会规范通过分配给一些特定的身体、器官社会性别意义,不断调用性别规范的过程 。如果没有这个赋予语意和社会意义的过程,性器官和性身份都没有任何社会意义,也就不存在生理性别这一所谓的生物基础 。

性别不平等现象十分复杂,是渗透在社会文化生活的方方面面的。若只从单一方面,如男性与女性,或者生理性别与社会性别,又或者同性恋与异性恋对其展开分析,试图以此消除歧视和差别,是非常困难而且过于理想的 。因此,有学者试图将性别与其他的社会属性放在一个交织的框架中进行思考。这一研究方法最早是美国的“黑人女性主义”学者们在上世纪80年代提出的 。她们强调种族歧视和性别歧视虽然都普遍存在,但是黑人女性经历的歧视并不是这两种歧视的简单相加,而是更加复杂的经验 。例如,黑人女性虽然与黑人男性共同经历种族歧视,但黑人女性在家庭中依然可能面临来自男性的家庭暴力。这一主张的代表人物美国黑人女性主义学者金伯利・克伦肖(KimberleCrenshaw)就此做出了一个准确的类比 。她将黑人女性经历的歧视比喻成在十字路口发生的交通事故,你很难判断这个交通事故是由哪一个方向的交通工具造成的。克伦肖将这种复杂的,难以判明的歧视结构称作“交织性(IntersECTionality)”。这也成为了女性主义思想的重要学说和分析框架。延续克伦肖的这一理论,学者和活动家、公益人士们开始寻找各种不同的“交织”经验。如与同性恋、双性恋、跨性别的交织 、与残障的交织 、与殖民、冷战体制的交织等 。

体现在身体健康方面的性别不平等现象

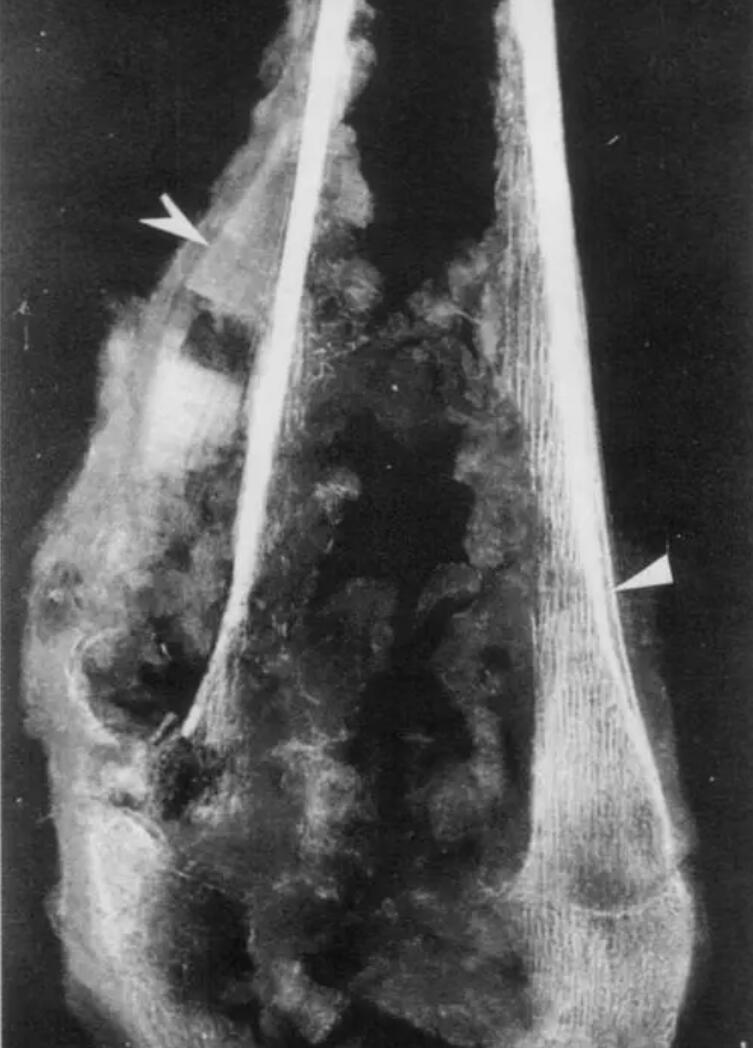

区分人类性别的物质基础一直以来被认为是男女所拥有的不同身体器官、生理结构以及生理能力。女性的生理特征,如拥有子宫,月经等,经常被男权社会用来当作借口而实现对女性的弱化和差别对待。在早期的妇科医学中,针对女性的健康管理和疾病治疗几乎都是由完全没有女性身体经验的男性医师完成的,这导致早期的妇科医疗未能完全考虑到女性的实际经验和需求,也给女性在就诊时造成压力 。在我国,这样以男性为主导的妇产科医学也体现在计划生育政策中28。虽说我国计划生育委员会在计划生育工作中是重要的行为主体,但是妇产科医学本身的“男性中心主义”大大限制了计划生育工作中对于女性的人性化考虑和照护 。举例来说,计划生育工具“节育环”就是通过将各种形状的金属、塑料环形部件放入女性子宫,以期达到避孕效果,但这些节育环的研发完全是基于男性妇产科医生对于女性身体的想象完成的,既没有确定、准确的科学依据,也会给女性的身体带来一定程度的伤害 。

除了解剖学基础上的差异外,对男性和女性身体能力的本质化认知也是造成性别不平等现象的重要原因 。在传统的性别规范下,男性和女性因生理差异被指派了不同的社会任务 。如男性被期待完成体力劳动、上战场、从事学术工作和高级专业职业,而女性被期待从事家务劳动、服务业、医疗辅助和照护工作 。因为这些社会分工的不同,男性和女性在社会中面临的对其身体的可能伤害,以及男性和女性可能罹患的病症和残疾也各不相同。在大多数疾病和残疾的叙述中,只有某些特定的残疾可以成为被关怀、被哀悼的对象,如殉职的战士、意外受伤的人等 。这些受尊崇、被哀悼的对象一般都是男性,而非女性。由此可见,社会赋予不同身体的重要性和主体性在很大程度上具有一定的政治性和随机性,并非完全基于生物学差异 。在一些国家与地区,也有着女性生殖器官切除的文化传统,这也让性别成为了一个分配健康权利的重要指标 。1949年以后,我国也经历过追求字面上的“男女都一样”的时期,这一时期的女性经历了完全抹除男女差异的红色时代,也经历了女性被重新本质化的“回归家庭”时代。事实证明,上述任何时代都不是女性的乌托邦,各自都存在着不同形态的性别不平等。因此,要实现性别平等,既不能忽略不同性别的生理差异 ,也不能过度地本质化、神圣化这些差异 。

另外,性别不平等也与女性和男性在心理健康上的差距有关。根据世界卫生组织(World Health Organization,WHO)2020年最新发布的关于性别与健康状况的报告,性别差异与精神健康有着密不可分的关系 。几乎在所有的精神疾病中,包括罕见的精神分裂症在内,都可以观测到性别差异。其中尤其以抑郁症最为显著(女性是男性的两倍) 。这些健康差异的根源大多来自于男性和女性不同的社会待遇,以及工作环境和条件;绝不是本质的精神状况差异。

体现在人身安全问题中的性别不平等现象

性别是影响人身安全的重要因素。一般情况下,人们认为女性更“脆弱”,会面临更多基于性别的暴力。当危险发生时,女性也经常成为被责怪的对象,如被指责穿着过于暴露、不检点、不守妇道等 。这一将责任归结于被害者自身的现象被称为“荡妇羞辱”,这一做法是错误的,因为这一做法非但不会解决问题,反而会增加受害者的伤害,为社会的不公脱罪 。

这样的“受害者有罪论”不光存在于在顺性别男性和女性之间,也会发生在顺性别和跨性别之间。在关于跨性别者使用公共浴室和洗手间的讨论中,一些顺性别女性主义者会将矛头指向拥有男性生殖器官官的跨性别女性,认为她们是无耻的“骗子”,为了阻止这些“骗子”使用公共设施,这些女性主义者甚至号召巩固性别刻板印象 ,并以此来警惕并反对跨性别者。跨性别者的存在和可视化恰恰体现了“性别平等”的多重性和复杂性 。一方面,学者和活动家们号召性别的多元和多样,另一方面,他们又要求所有人乖乖呆在自己的性别规范中。而对于跨性别者来说,即便她/他们完成了身体上的转变(做了性别重置手术),在很多时候依然无法被国家、市场等体制认可为真实的女性或男性,如虽然完成了性别重置手术,但依然有可能因为自己曾经是另一个性别而遭到歧视 。为了让跨性别者拥有更好的生存质量,社会大众需要反思自己的性别观念,而不是将责任归结在跨性别者身上 。

国际条约中的性别平等

许多国际条约做出关于性别平等的相关倡导。《联合国宪章》(Charter of the United Nations)(1945)确定了对性别平等的倡导和保护 。1948年,联合国发布了《世界人权宣言》,强调了性别平等原则的重要性 。1979年,联合国通过了《消除对妇女一切形式歧视公约》 。1995年,联合国在北京举办了世界妇女大会,通过了《北京宣言》和《行动纲领》 。妇女与可持续发展目标也一直是联合国保护性别平等的重要指标 。

女性主义思想和行动是倡导性别平等的重要理论基础。女性主义,又称女权主义,指女性解放思想以及基于这一思想的社会运动的总和。女性主义号召消除对女性的歧视,倡导女性社会地位的提升,强调女性对自己身体、生活方式、思想和未来的决定权 。换句话说,女性主义并非单纯地号召两性平等,而是主张去除渗透在社会、文化、政治、经济等领域的男性中心主义 。这里的男性中心主义也不单纯指生理意义上的男性,而是更广泛的文化概念,比如能力主义(认为能力强的人应该支配能力弱的人的思想)、家父长制(男性家长制)、生殖中心主义(以生育为中心的思想)等。

现代社会的女性主义流派众多,且其内部多有争论,各自支持的论点也大相径庭,不可一概而论。1970年代以后的女性主义思想大致可分为自由主义女性主义、社会主义女性主义、马克思主义女性主义、激进女性主义、生态女性主义、后现代女性主义等 。

女性主义思想与运动在不同国家有着非常不同的脉络,但是对现代社会影响最大的是开始于19世纪美国的第一波女权主义运动 。第一波女性主义运动追求女性的生命权、参政权,要求女性拥有和男性平等的社会地位,而不是丈夫的从属品(依据当时的美国法律,丈夫是可以像处置自己财产一样处置自己的妻子的)。第二波女性主义运动开始于20世纪60年代左右,运动的主题是提升女性的集体意识,改变社会文化中对女性的隐形歧视,如职场等领域 。

虽然被称作第一波与第二波,但女性主义运动的时代划分并不清晰,20世纪60年代之后的美国,依然有一些属于第一波女性主义运动的议题仍然在被讨论,在美国之外的地区就更是如此了。也就是说,女性主义思潮的演变是更像浪潮一般,一波承载于另一波之上,并不存在清晰的时代分割 。

我国一些相关的法律法规中涉及到与性别平等相关的内容,这些法律法规共同保障我国公民在各方面均享有平等的合法权益。

《中华人民共和国宪法》(2018修正)

第三十三条规定中国公民在法律面前一律平等,国家尊重和保护人权。

第三十四条规定中国公民不分性别都享有一切平等权利。

第四十八条规定中国妇女在各方面和男性享有平等权利 。

《中华人民共和国民法典》(2020)

《中华人民共和国民法典》(2020)的总则编规定自然人的民事权利能力一律平等。

人格权编限制和惩罚任何形式的性骚扰。

婚姻家庭编规定婚姻自由、一夫一妻、男女平等。

继承编的第一千一百二十六条规定继承权男女平等 。

《全国人大和地方各级人大选举法》

第七条规定全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的代表应当有适当数量的女性代表,并逐步提高女性代表的比例 。

《中华人民共和国教育法》(2015修正)

该法规定公民不分性别享有平等的受教育机会 。

《中华人民共和国义务教育法》

第四条规定中国公民不分性别享有平等接受义务教育的权利,并履行接受义务教育的义务 。

《中华人民共和国劳动法》(2018修正)

该法规定劳动者在就业中不因性别而受歧视;用人单位不得以性别为由拒绝录用女性或提高对女性的录用标准;应实行同工同酬 。

《中华人民共和国就业促进法》

第三条规定劳动者不分性别依法享有平等就业和自主择业的权利。

第二十六条规定用人单位不得实施就业歧视。

第二十七条规定妇女享有与男子平等的劳动权利 。

《中华人民共和国农村土地承包法》

第六条规定农村土地承包,妇女与男子享有平等的权利 。

《中华人民共和国人口与计划生育法》

第三条规定人口与计划生育工作应当与增加妇女受教育和就业机会、增进妇女健康、提高妇女地位相结合。

第二十二条禁止歧视、虐待生育女婴的妇女和不育的妇女;禁止歧视、虐待、遗弃女婴 。

《中华人民共和国妇女权益保障法》

全文基于男女平等的基本国策,从政治、经济、文化、社会和家庭生活等各个方面规定女性与男性享有的平等权益 。

《中华人民共和国未成年人保护法》

第三条规定未成年人不因性别受到歧视。

第四十条规定教育部门应建立预防性侵害、性骚扰的制度;开展性教育 。

我国各部委发布的多个教育类文件都强调了性别平等和性别教育的重要性。例如,《中小学公共安全教育指导纲要》(2007)、《中小学健康教育指导纲要》(2008)、《义务教育体育与健康课程标准》(2011),《中小学心理健康教育指导纲要》(2012修订)均提及,学校应教育学生树立性别意识、应对与性别相关的突发事件,并引导学生与不同性别的同学健康交往等。

《中小学公共安全教育指导纲要》

小学4~6年级、初中和高中阶段,均强调了性别意识教育在维持公共安全上的重要性 。

《中小学健康教育指导纲要》

在初中和高中阶段的心理健康、保健和安全教育中强调了性别教育的必要性 。

《中小学心理健康教育指导纲要》

小学高年级到高中年级中都涉及了性别教育的相关内容 。

《义务教育体育与健康课程标准》

小学5~6年级、初中年级都涉及了性别教育的相关内容 。

《普通高中体育与健康课程标准》

在心理健康的模块中涉及了性成熟和性心理变化的内容 。

《普通高等学校健康教育指导纲要》

在心理健康和性与生殖健康中涉及了性别教育的相关内容 。

一些国际文件也从人权、法律、婚姻、教育、政治、经济等角度对性别平等进行了阐述和规定。具体内容如下:

《联合国宪章》

促成国际合作,以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题,且不分种族、性别、语言或宗教,增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重 。

《世界人权宣言》

《世界人权宣言》表明,人人生而自由,且享有平等的尊严和权利;每个人不分性别,均享有《宣言》所载的一切权利和自由;不同性别在婚姻方面均有平等的权利 。

《取缔教育歧视公约》

《取缔教育歧视公约》反对基于性别而有损教育上待遇平等的歧视,规定缔约国促进教育方面的机会平等和待遇平等,使教育对一切人平等开放,保证公立学校的教育标准、教育条件相等,并且提供无所歧视的师资训练 。

《公民权利及政治权利国际公约》

该公约规定,缔约国的管辖区中每个人无分性别一律享受《公约》所确认之权利 。

《经济、社会及文化权利国际公约》

该公约规定,缔约国需确保:每个人均平等享受《公约》所载的各种经济、社会和文化权利,不因性别而遭受歧视;不同性别均享受公平与良好的工作条件、同工同酬的待遇、平等的职业发展机会 。

《儿童权利公约》

该公约规定,缔约国应保证每个儿童均能平等享受《公约》所载的权利,不因性别而有所差别,且教育儿童的目的应是培养儿童本着男女平等和友好等精神,在自由社会里过有责任感的生活 。

《北京宣言》和《行动纲领》

1995年在北京召开的第四届世界妇女大会提出了《北京宣言》和《行动纲领》。这两个文件成为了国际妇女赋权和平权的重要依据,也成为了国际合作的重要基准。《北京宣言》目的是听取全世界妇女的呼声,承认妇女权利虽然有进步,但仍然有很多需要改进的地方,并承认妇女权利的不平等大多来自于国家和国际范围的贫困,倡导各国政府、社会组织毫无保留的致力于克服影响妇女权利平等的限制和障碍。《行动纲领》以充分而平等地参加经济、社会、文化和政治决策,移除妨碍妇女参与社会活动的障碍 。

学习目标

在联合国《国际性教育技术指导纲要》(修订版)中,几乎所有的核心概念都涉及“社会性别”,同时,“社会性别”作为八个核心概念之一,相关的学习目标主要出现在核心概念3“理解社会性别”下的第1个主题“社会性别及其规范的社会建构”、第2个主题“社会性别平等、刻板印象与偏见”和第3个主题“基于社会性别的暴力”之中。每个内容贯穿5~8岁、9~12岁、12~15、15~18岁以上4个年龄段,具体学习目标如下 :

核心概念3:理解社会性别

主题1:社会性别及其规范的社会建构

学习目标(5~8岁)

要点:了解生理性别与社会性别之间的差异十分重要

学习者将能够:

► 定义社会性别和生理性别,并描述这两个概念的不同(知识);

► 反思对自己的生理性别和社会性别的感受(技能)。

要点:家庭、个人、同伴和社区都是了解生理性别与社会性别的信息来源

学习者将能够:

► 说出了解生理性别和社会性别的几种信息来源(知识);

► 认识到对生理性别和社会性别的看法受到许多不同信息来源的影响(态度)。

学习目标(9~12岁)

要点:社会与文化规范以及宗教信仰都是影响社会性别角色的因素

学习者将能够:

► 定义社会性别角色(知识);

► 举例说明社会规范、文化规范和宗教信仰如何影响社会性别角色(知识);

► 认同有很多因素会影响社会性别角色(态度);

► 反思社会、文化和宗教信仰如何影响人们对社会性别角色的看法(技能)。

要点:每个人看待自己的社会性别或向别人描述自己的社会性别的方式都是独特的,应该受到尊重

学习者将能够:

► 定义社会性别身份(知识);

► 解释一个人的社会性别身份可能与其生理性别不相符(知识);

► 认同每个人都有自己的社会性别身份(态度);

► 欣赏自己的社会性别身份,并尊重他人的社会性别身份(技能)。

学习目标(12~15岁)

要点:社会性别角色和社会性别规范影响人们的生活

学习者将能够:

► 确定社会性别规范如何塑造身份、愿望、实践和行为(知识);

► 检视社会性别规范如何产生危害,以及如何对人们的选择和行为产生负面影响(知识);

► 认识到关于社会性别规范的信念是由社会建构的(态度);

► 认同社会性别角色和社会性别期待可以改变(态度);

► 在家庭、学校和社区的日常生活中采取行动,在社会性别角色方面产生更积极的影响(技能)。

要点:恋爱关系可能会受到社会性别角色和社会性别刻板印象的负面影响

学习者将能够:

► 分析社会性别规范和社会性别刻板印象对恋爱关系的影响(包括传统的男性气质规范和传统的女性气质规范)(知识);

► 说明恋爱关系中的虐待和暴力与社会性别角色和社会性别刻板印象有着怎样的紧密联系(知识);

► 认识到社会性别角色和社会性别刻板印象对恋爱关系造成的负面影响(态度);

► 质疑恋爱关系中的社会性别角色和社会性别刻板印象(技能)。

学习目标(15~18岁以上)

要点:敢于挑战自己和他人的社会性别偏见很重要

学习者将能够:

► 回忆关于对男性、女性、具有不同性倾向和社会性别身份者有偏见的事例(知识);

► 认识到自己和他人的社会性别偏见可能对他人造成伤害(态度);

► 批判性地评估自己的社会性别偏见程度,并分析所在社区内存在哪些社会性别偏见(技能);

► 演练应对自己和他人的社会性别偏见的策略(技能)。

要点:恐同和恐跨会对具有不同性倾向和社会性别身份的人造成伤害

学习者将能够:

► 定义恐同和恐跨(知识);

► 分析导致恐同和恐跨的社会规范及其后果(知识);

► 认识到所有人都应该能够爱他们所爱的人,而不必受到暴力、强迫或歧视(态度);

► 展示对受到恐同和恐跨伤害的人表示支持的方法(技能)。

主题2:社会性别平等、刻板印象与偏见

学习目标(5~8岁)

要点:每个人都同样有价值,不论其属于何种社会性别

学习者将能够:

说出人们会如何因为自己的社会性别而受到不公平、不平等的对待(知识);

► 描述在家庭、学校和社区中如何使属于不同社会性别的个体之间的关系更加公平和平等(知识);

► 认识到对不同社会性别的人表示不公平、不平等的对待是错误的,并且违背人权(态度);

► 认识到无论社会性别如何,尊重他人的人权很重要(态度)。

学习目标(9~12岁)

要点:在家庭、朋友、恋爱关系、社区和社会中存在着社会性别不平等和权利差异

学习者将能够:

► 定义社会性别不平等(知识);

► 描述在家庭、朋友、社区和社会中,社会性别不平等与权利差异有着怎样的联系(知识);

► 回忆人际关系中的社会性别不平等和权利差异带来的消极后果(如基于社会性别的暴力)(知识);

► 培养每个人都有责任克服社会性别不平等的观念(态度);

► 展示在家庭、学校和社区的人际关系中促进社会性别平等的方法(技能)。

要点:社会性别刻板印象会导致偏见和不平等

学习者将能够:

► 定义与社会性别有关的刻板印象和偏见(知识);

► 认识到社会性别刻板印象和社会性别期待会对人们的生活方式造成很大的积极和消极影响(知识);

► 认同由社会性别产生的差异可能导致剥削或不平等对待,尤其是当人们的行为不符合预期的规范时(态度);

► 敢于质疑社会性别角色的公平与否,并展示如何挑战不公正和有害的行径(技能)。

学习目标(12~15岁)

要点:社会性别刻板印象和偏见影响了男性、女性以及具有不同性倾向和社会性别身份的人被对待的方式,也影响了他们所能做出的选择

学习者将能够:

► 回忆社会规范如何影响社会对于男性、女性以及具有不同性倾向和社会性别身份者进行描述的方式(知识);

► 举例说明社会性别偏见的各种形式(知识);

► 认同平等对待所有人的重要性(态度);

► 认识到对不符合社会性别规范者持有偏见会损害他们做出选择的能力,包括关于健康的选择(知识);

► 展示如何在对待他人时不持有社会性别偏见(技能);

► 反思自己的价值观如何影响自身的观念和社会性别偏见(技能)。

要点:社会性别平等可以促进与性行为和人生规划有关的平等决策

学习者将能够:

► 描述性关系中的社会性别平等具有哪些特征(知识);

► 列出社会性别角色如何影响与性行为、避孕措施使用和人生规划有关的决定(知识);

► 分析更加公平的社会性别角色如何促进健康的性关系(知识);

► 坚信社会性别平等是健康性关系的一部分(态度);

► 建立基于社会性别平等的关系(技能)。

学习目标(15~18岁以上)

要点:社会性别不平等、社会规范和权力差异会影响性行为,并可能增加性胁迫、性虐待和基于社会性别的暴力的风险

学习者将能够:

► 说出社会性别不平等和权力差异如何影响性行为,以及性胁迫、性虐待和基于社会性别的暴力的风险(知识);

► 认同社会性别不平等和权力差异会影响性行为,并影响人们做出安全选择和采取安全行为的能力,例如使用安全套、获取性与生殖健康服务等(态度);

► 但自己或他人遭受性胁迫、性虐待,或社会性别暴力是,主动寻求支持或帮助他人寻求支持(技能)。

主题3:基于社会性别的暴力

学习目标(5~8岁)

要点:了解基于社会性别的暴力和寻求帮助的途径非常重要

学习者将能够:

► 定义基于社会性别的暴力,并认识到它在许多场所都可能发生(如学校、家庭或公共场所)(知识);

► 了解社会性别观念和社会性别刻板印象会影响我们对待他人的方式,包括歧视和暴力(知识);

► 认同所有形式的基于社会性别的暴力都是错误的(态度)

► 如果自己或认识的人正在经历基于社会性别的暴力,包括在学校内或学校周边发生的暴力,描述在这种情况下该如何找到一个值得信赖的成年人并向其诉说该遭遇(技能)。

学习目标(9~12岁)

要点:所有形式的基于社会性别的暴力都是错误的,是对人权的侵犯

学习者将能够:

► 举例说明什么是基于社会性别的暴力(例如:欺凌、性骚扰、情感暴力、家庭暴力、强奸、女性生殖器官损毁/切割、童婚、早婚和强迫婚姻、恐同暴力),并说出社会性别暴力可能发生的场所,包括学校、家庭、公共场所或网络(知识);

► 认同所有形式的性暴力都是对人权的侵犯(态度);

► 如自己或认识的人正在经历基于社会性别的暴力,或担心可能会遭遇基于社会性别的暴力,展示在这种情况下如何识别值得信赖的成年人并向其诉说相关经历(技能)。

要点:社会性别刻板印象可能是暴力和歧视的根源

学习者将能够:

► 解释社会性别刻板印象如何导致欺凌、歧视、虐待和性暴力(知识);

► 解释性虐待和基于社会性别的暴力是源于权利和支配欲望的犯罪,并非由于一个人没有能力控制自己的性欲旺(知识);

► 认识到社会性别不平等和社会性别角色刻板印象会导致性暴力(态度);

► 展示如何主张社会性别平等、反抗社会性别歧视或基于社会性别的暴力(技能)。

学习目标(12~15岁)

要点:任何形式的基于社会性别的暴力都是对人权的侵犯,无论施暴者是成年人、青少年还是权威人士

学习者将能够:

► 了解性虐待和社会性别暴力,包括来自性伴侣的暴力和强奸都是源于权力和支配的犯罪,并非由于性欲控制能力低下(知识);

► 为发现和减少社会性别暴力制定具体策略(知识);

► 认识到暴力行为的旁观者和目击者可以采取安全措施干预暴力行为,并且也可能受到暴力的影响(知识);

► 认识到社会性别暴力永远是错误的,且施暴者可以是成年人、当权者或青少年(态度);

► 展示如何与预防社会性别暴力和提供社会性别暴力受害者支持的可信赖的成年人和服务机构取得联系(技能)。

学习目标(15~18岁以上)

要点:亲密伴侣之间的暴力是有害的,如遇到这种暴力可以寻求相应的帮助

学习者将能够:

► 认识到亲密伴侣之间的暴力可以有很多不同的形式(例如在心理层面、身体层面、性层面)(知识);

► 认识到亲密伴侣之间的暴力是错误的,并且可以摆脱这种虐待关系(态度);

► 展示在自己经历此类暴力时如何向一个值得信赖的成年人寻求支持(技能)。

要点:每个人都有责任倡导社会性别平等,并公开反对侵犯人权的行为,包括性虐待、有害行径和其他形式的基于社会性别的暴力

学习者将能够:

► 分析在倡导促进社会性别平等和减少基于社会性别的暴力方面的一些成功案例(知识);

► 意识到在公共和私人空间,包括在网络上公开反对侵犯人权和社会性别不平等的重要性(态度);

► 倡导社会性别平等,消除基于社会性别的暴力(技能)。

如何从全面性教育的角度看待性别

打破社会性别与生理性别的刻板印象

不论是社会性别还是生理性别,都不会对人类的能力产生影响。男性、女性、间性人都有着同样的智商可能性和身体潜力。在人类的历史上,一直以来人们大多将男性理解为“理性、冷静”的代表,而女性则被想象成是“感性的、主观的”。这种想法在一定程度上造成了科研领域等以“冷静客观”为主要价值的领域长期被男性统治的情况 。全面性教育体现的是不论什么样的性别和性倾向都应该享有平等机会这一价值 。

而父母也应该支持孩子的性别探索。社会性别只是社会期待个人完成的社会角色,因为历史、政治原因,在很多社会中社会性别结构都是不平等的 。父母需要知道并没有什么本质的男孩行为和女孩行为 。应该鼓励孩子发展自己的兴趣爱好,而不是为了迎合社会结构,强迫孩子选择其不喜欢的东西。

常见疑问1:生理性别等于社会性别吗?

答:生理性别不等于社会性别。生理性别指的是一个人的生理和生物学上的性别特征,包括男性、女性、间性等。社会性别是指一个人在社会生活中所表现出来的性别,包括了一个人的行为方式、语言、自我认同等特征 。当一个人的生理性别和心理性别一致时,这个人被称作“顺性别”,当一个人的生理性别和心理性别不一致时,这个人被称作“跨性别”。由于社会规范是以顺性别为前提以及核心建构的,所以跨性别一直以来被认为是越轨者,遭受着严重的社会歧视 。全面性教育提倡尊重多元的生理和社会性别以及多元的性别表达 。

常见疑问2:人的性别只有男性和女性吗?

答:不是。在生理性别层面上,人类的性别不只有男性和女性两种,还有间性人(双性人)。从社会性别的角度来说,就存在更多的可能性了,即便是顺性别男性或女性,也可能会拥有不符合传统性别规范的着装、语言和行为等特征。因此,不能用简单的“二元论”去理解人类的性别,很多性别歧视正是来自于“性别二元论”的思维方式。在全面性教育中,更应该强调尊重不同人的不同选择 。

幼儿园性教育中与性别相关的教育

全面性教育中的性别平等教育主要包括社会性别和性倾向两个话题。根据联合国《国际性教育技术指导纲要》(修订版)给出的学习目标,幼儿阶段关于性别平等教育主要集中在接纳差异、尊重他人和消除歧视上。北京师范大学刘文利教授主编的《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》(全9册)中,《奇妙的感觉》《多彩的幸福》《欢乐的六一》三册中都涉及性别平等相关的教育内容 。

《奇妙的感觉》一册主要教会幼儿识别不同的感觉,区分舒服的感觉和不舒服的感觉,让幼儿认识到自己的身体有不同的感觉是正常的,我们要珍视不同的感觉 。

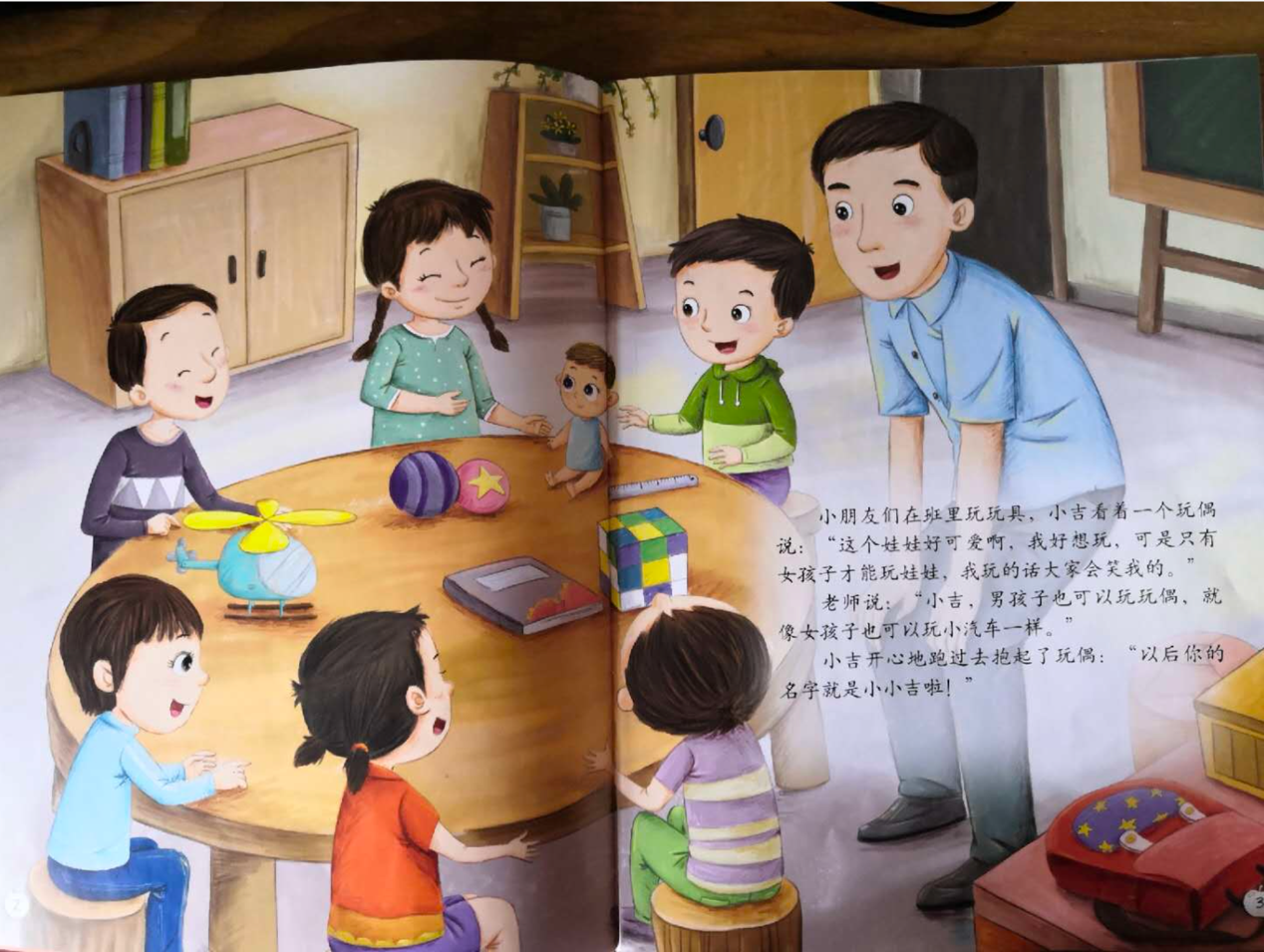

《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》插图

《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》插图

《多彩的幸福》一册讲述了四个不同家庭的生活,让幼儿理解不同性别、年龄、职业的人都能拥有幸福的人生且都能为社会做出贡献,从而引导幼儿认识差异、尊重人与人的不同 。

《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》插图

《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》插图

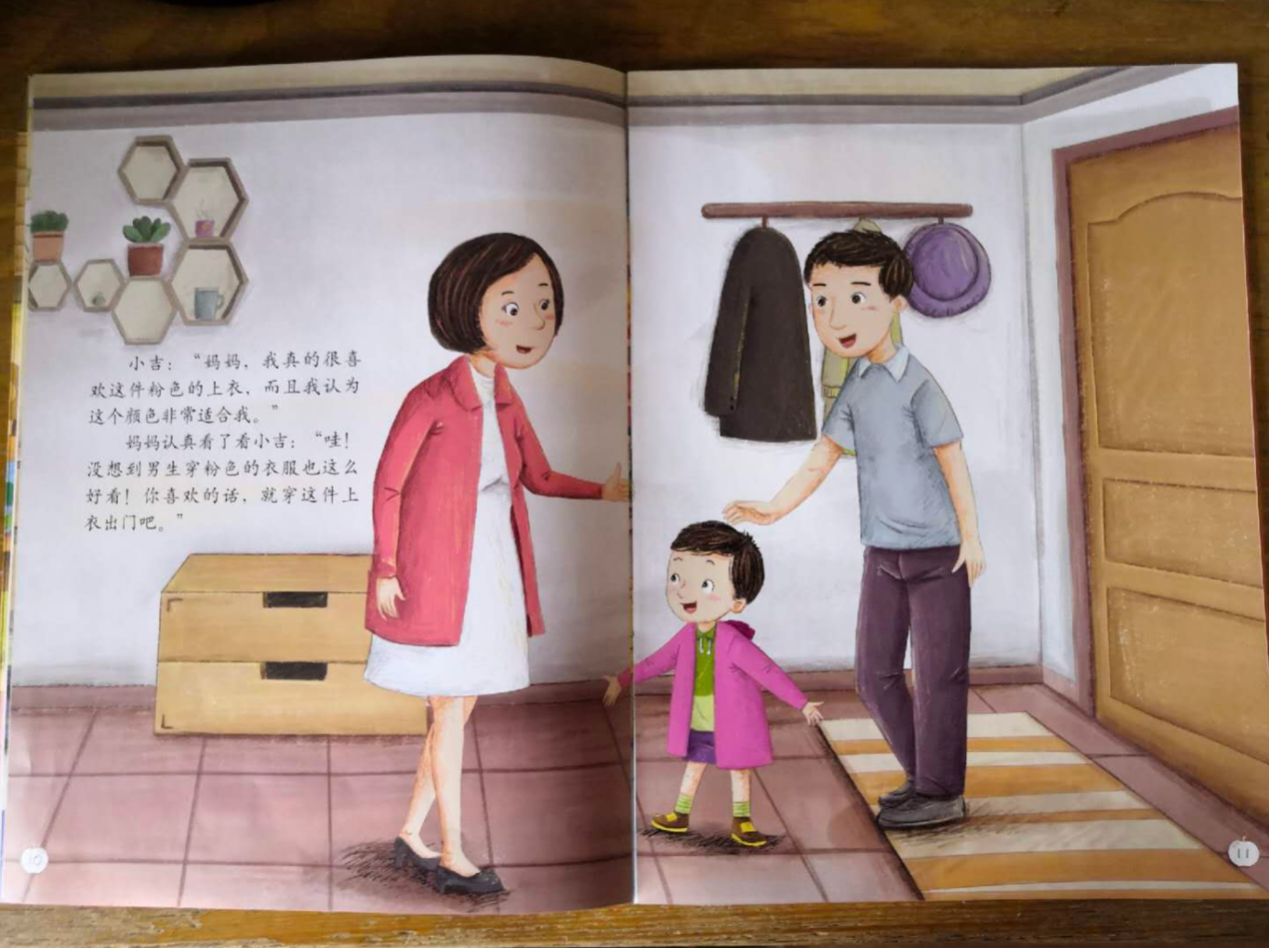

《欢乐的六一》一册主要帮助幼儿意识到不同性别都有追求自己喜欢的事物的权利,比如女孩也可以喜欢飞机,男孩也可以穿粉色的衣服等。旨在培养幼儿打破性别刻板印象、接纳自己感受的意识 。

《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》插图

《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》插图

《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》插图

《珍爱生命——幼儿性健康教育绘本》插图

小学性教育中与性别相关的教育

小学的性教育不再单纯局限于广义上的尊重差异,而是进一步认识讲解有关性别和性倾向的内容。“传统的社会性别已落后,现代的社会性别很多元”,并提倡尊重社会性别的多样性和不同性别的权利。读本中强调不同社会性别的人可以有同样优秀的品质,可以从事各种职业,也都可以参与社会发展。

初中性教育中与性别相关的教育

初中阶段的性教育在小学的基础上进一步强调社会性别和性倾向平等对于个人发展和社会和谐的重要性。在了解社会性别、性倾向具体含义的基础上,初中生将认识到对社会性别和性倾向的刻板印象和偏见影响了具有不同社会性别身份和性倾向的人被对待的方式,也影响了他们所能做出的选择。同时,初中学生也会学习社会性别和性倾向平等可以促进与性行为和人生规划有关的平等决策。在掌握这些知识、态度和技能之后,初中生将有能力欣赏自己的社会性别、性倾向身份,尊重他人的社会性别、性倾向身份,并反思自己的价值观如何影响自身观念和偏见 。

1.西蒙・波伏娃著,舒小菲译《第二性》(2009)西苑出版社。

简介:原著出版于1949年。本书是性别研究的经典著作,其中那句名言“女人不是生成的,而是形成的”更是其后女性主义运动的重要理论依据。

2.朱迪斯・巴特勒著,宋素凤译《性别麻烦:女性主义与身份的颠覆》(2009)上海三联书店。

简介:原著出版于1990年。本书批判性地思考了生理性别和社会性别的建构关系,认为生理性别和社会性别是通过性别的“表演”互相建构完善的话语结

3.唐娜・哈拉维著,陈静等译《类人猿、赛博格和女人:自然的重塑》(2012)河南大学出版社。

简介:本书从人类进化的角度反思了性别和人类以及自然的关系,并从性别的角度对人类科学技术以及科技/自然的二元对立展开了角度新颖的反思。

4.张念《性别政治与国家:论中国妇女解放》(2014)三辉图书/商务印书馆。

简介:本书整理了中国妇女解放运动的历史,梳理了其中的种种矛盾与悖论,反思了中国女性在现实生活中无法走的更远的深层原因。

5.上野千鹤子著,王兰译《厌女:日本的女性嫌恶》(2015)上海三联书店。

简介:原著出版于2010年。日本最重要的女性主义理论家之一的上野千鹤子尖锐地批判并反思了日本社会中的女性压迫,强调日本社会文化的核心是建立在对女性的嫌恶上的。这一理论不光对于日本,甚至对于整个东亚地区的性别文化都具有一定的解释能力。

6.李小江《女性乌托邦:中国女性/性别研究二十讲》(2016)社会科学文献出版社。

简介:本书作者李小江是中国女性研究的重要学者,是1980年代“妇女研究运动”的发起人和带头人。在这本书中,李小江用二十次讲义梳理了中国女性/性别研究的历史脉络,思考了这一领域面临的挑战。

7.杨联芬《浪漫的中国:性别视角下激进主义思潮与文学(1890-1940)》(2016)人民文学出版社。

简介:本书以历史研究的视角,探讨了五四运动之后,女性意识觉醒对社会思潮以及文学的重大影响。

8.黄盈盈《性/别、身体与故事社会学》(2018)社会科学文献出版社。

简介:黄盈盈在本书中从性的角度重新审视与性别、身体相关的叙事,为性与性别研究提供了重要的社会学视角。

9.黄玉琴《性别视角下的村庄社会生活变迁:华中莲荷村的劳动、闲暇、女性及家庭》(2019)华东理工大学出版社。

简介:本书以莲荷村为例,探讨了家务劳动的性别差异,以及这些差异在当代的政治、经济环境下的意义。