-

长臂猿 编辑

长臂猿,是脊索动物门哺乳纲灵长目长臂猿科所有动物的统称;属于小型类人猿;其体长42-89厘米,无尾,体重4千克-15千克;直立高不超过0.9米;腿短,手掌比脚掌长,手指关节长;具有特殊的球状腕关节;身体纤细,肩宽而臀部窄。有较长的犬齿;臀部有胼胝,无尾和颊囊;因臂长而得名。长臂猿分布于中国云南、广西和海南的局部地区。在印度东部、孟加拉国、缅甸、老挝、越南、泰国、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚等地也有分布。长臂猿是典型的树栖型动物,主要以水果为食,亦食少量根茎、树叶、花和昆虫,偶尔还会捕食一些蜥蜴和小型脊椎动物。一般不会特地到地面去寻觅水源,会饮用树叶上的露水解渴。长臂猿8-10岁性成熟,雌猿2-5年繁殖1次,11月至次年3月产仔,每胎1仔。寿命可达30年。长臂猿受栖息地大规模丧失和狩猎等因素的影响,长臂猿已经从大部分地区灭绝。现已全部列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)列为易危(VU)、濒危(EN)或极危(CR)保护等级。2024年3月3日消息:海南长臂猿野外种群数量从40年前仅存2群、不到10只,增长到现在的6群、37只。

外文名:Gibbon

中文学名:长臂猿

拉丁学名:HylobatiDAe

界:动物界

门:脊索动物门

亚门:脊椎动物亚门

纲:哺乳纲

亚纲:真兽亚纲

目:灵长目

亚目:简鼻亚目(类人猿亚目)

科:长臂猿科

属:4属

种:16种

命名者及年代:Gray,1870

长臂猿

长臂猿

头上的黑色冠毛如同一顶小帽的是戴帽长臂猿,身手敏捷的是敏猿,也称黑掌长臂猿;体毛长而蓬松,体色银灰的是银白长臂猿,也称银猿;面部生长着一圈白毛的是灰长臂猿;体毛稀疏而黑亮的倭猿,它是体形最小的长臂猿,体长约为70厘米,体重不到6千克。合趾猿是体形最大的长臂猿,体长为70-90厘米,双臂展开达180厘米,体重为10-16千克。体毛长软蓬松,均为黑色,面部裸露,嘴的附近略有一些白毛,眼眉为红棕色。耳朵较小,鼻子扁平,鼻孔较大。雄兽的头部有一撮直立的毛,还有明显的黑色阴茎毛簇,毛的长度达15厘米左右。合趾猿区别于其他猿类的明显特征还有两个:一是喉部的声囊裸露,又圆又大,呈灰色或粉红色,鸣叫的时候象皮球一样鼓起;二是第二、第三趾之间呈蹼状,使这两个足趾永久性地联接在一起,甚至联至末端的关节。

长臂猿科

长臂猿科

白天活动。多在高大的树冠中上部进行觅食,高度在10-25米左右,善于利用双臂交替摆动,手指弯曲呈钩,轻握树枝将身体抛出,腾空悠荡前进,一跃可达10余米,速度极快,能在空中只手抓住飞鸟。在地面或藤蔓上行走时,双臂上举以保持平衡。

觅食时不鸣叫。常以各种热带水果(浆果、核果、坚果,特别喜食榕树果)和多种嫩树叶、芽、花苞等为食,在所觅食物中以无花果占主要成分。亦食少量昆虫、小鸟和鸟卵等动物性食物。食物种类约85种,其中,植物性食物占食物总数的90.6%。

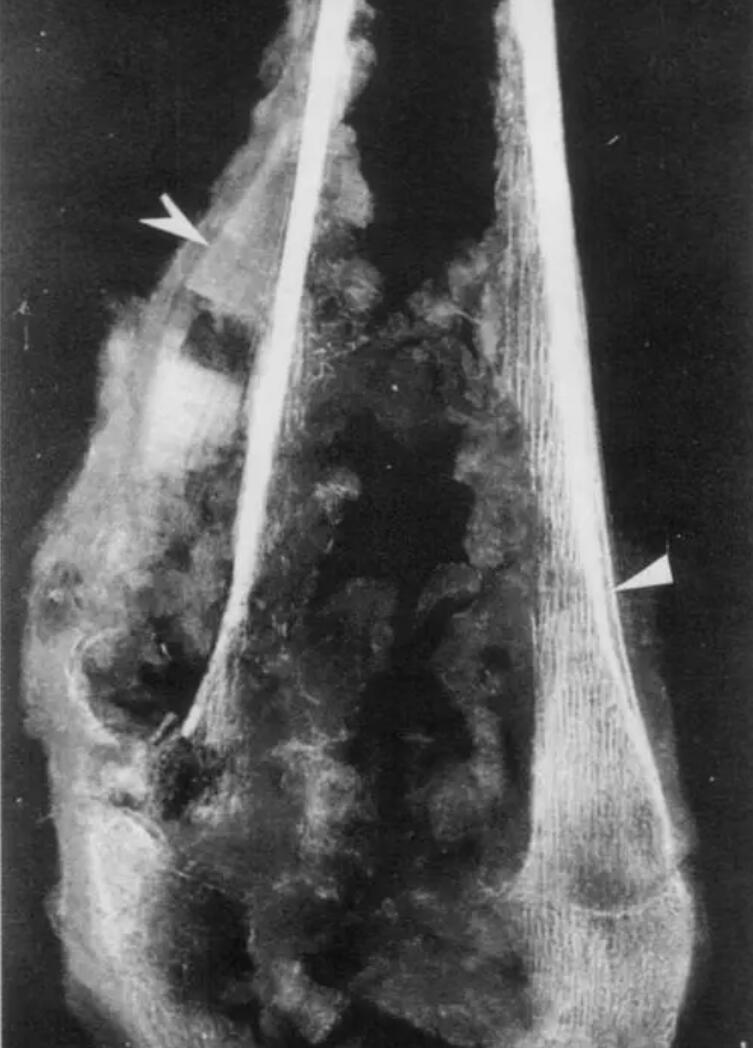

2022年9月,古生物学家在云南元谋盆地发现了距今700万年至800万年的小型猿类化石,命名为元谋小猿,并证明这是已知最早的长臂猿。

长臂猿科分布图

长臂猿科分布图

长臂猿属

黑掌长臂猿Hylobates agilis

白须长臂猿Hylobates albibARBis

克氏长臂猿Hylobates klossii

白掌长臂猿Hylobates lar

银白长臂猿Hylobates moloch

灰长臂猿Hylobates muelleri

戴帽长臂猿Hylobates pileatus

冠长臂猿属

黑冠长臂猿NOmascus concolor

红颊长臂猿Nomascus gabriellae

海南黑冠长臂猿Nomascus hainanus

白颊长臂猿Nomascus leucogenys

东部黑冠长臂猿Nomascus nasutus

南方白颊长臂猿Nomascus siki

白眉长臂猿属

西部白眉长臂猿Hoolock hoolock

东部白眉长臂猿Hoolock leuconedys

合趾猿属

分娩一般在秋季和初冬,每胎仅产一仔,刚出生时体重为300克左右,大多是灰黄色,4-5月龄后逐渐变成黑色或棕黑色,半年后全身变为黑色。幼仔2岁时就能自己生活了,但仍不离开群体,直到6岁左右,接近性成熟时才慢慢脱离群体,独立生活,寻觅配偶。

对长臂猿的进一步观察发现,与其说一只雄性长臂猿是一个关心后代的父亲,不如说它是配偶的看守者。它同样也是一个勇敢的防卫者,保卫着丛林中供他的配偶及子女食用的嫩叶和成熟了的果实。单配偶制有利于雄性长臂猿的生殖利益,通过在热带雨林的复杂、凌乱的树冠中与他的“妻子”保持一个较近的距离,他可以确保自己是雌性长臂猿所生后代的亲生父亲。在猿类中比较独特的是,雄性长臂猿事实上与他们的配偶是不易区别开的,这是一个能够反映出为了雌性而展开的竞争处于较低水平的特征。只有最大的长臂猿——合趾猿,其雄性个体表现出了一种比较高等的对子女的关心,在他的婴儿只有一岁左右时开始承担对它们的日常照顾,在以后的两年中也继续对它们进行照看。

全部列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2013年濒危物种红色名录ver 3.1。